「少しの間なら大丈夫」と思われがちな無断駐車。しかし被害者にとっては大きな迷惑であり法的責任も生じます。本記事では迷惑駐車への正しい対応策と防止方法を詳しく紹介します。迷惑駐車に強い対応と予防の全知識まとめ。

- 迷惑駐車記事の目的と概要

- 違法駐車と法律上の取り締まり

- 迷惑駐車への具体的な対応方法

- 予防策:迷惑駐車を未然に防ぐには

- 通報された側の対応と権利

- 事例紹介:成功例と失敗例

- 体験談・口コミ集(年代別/立場別)

- Q&A集(よくある質問と回答)

- 【まとめ】

迷惑駐車記事の目的と概要

街中や住宅地、商業施設の駐車場など、私たちの生活に欠かせない「車」と「駐車場」。

その中で誰もが一度は目にしたことがあるのが「無断駐車」や「違法駐車」といった行為です。

「ちょっとの間ならいいだろう」

「空いているから停めても問題ないはず」

そんな軽い気持ちが、大きなトラブルに発展し、被害者・加害者の双方に精神的・経済的な負担を与えることがあります。

この記事では、迷惑駐車がどのように社会問題化しているのか、その被害の実態や法的な側面、効果的な対応策、さらには予防のための方法を徹底的に解説します。

通報された際にどうすべきか、自分の権利はどこまで守られるのか、具体的な解決事例も交えて紹介することで、読者の皆さんが「いざというときに役立つ知識」を得られるように構成しました。

迷惑駐車が抱える現状と課題(実態と背景を深掘り)

都市部を中心に、迷惑駐車は年々「目に見える問題」から「生活インフラを揺るがす課題」へと変化しています。

住宅街では、契約車室に他人が停める行為や、家の前の路上を私物化するような長時間駐車が繰り返されています。

商業施設の周辺では、買い物目的ではない利用者が駐車場を占有し、本来の来客が駐車できない状況が慢性化しています。

加害者側は「短時間なら大丈夫」「誰も使っていないから問題ない」と考えがちですが、この認識こそがトラブルの温床です。

結果として、住民や施設利用者の移動計画が崩れ、生活のテンポが乱れ、日々の信頼関係まで損なわれます。

朝の忙しい時間帯に保育園や学校への送迎が間に合わず、親子ともにストレスを抱える例は珍しくありません。

店舗では回転率が落ち、ピークタイムの機会損失が売上に直結し、スタッフのクレーム対応コストも増えます。

狭い路地では違法気味の路上駐車が視界を遮り、歩行者や自転車のヒヤリ・ハットが増え、事故リスクが跳ね上がります。

さらに深刻なのは、消防車や救急車が進入できずに救命・消火が遅れる可能性が現実に存在することです。

「一台くらいなら」の積み重ねが、地域の安全性を蝕み、住民の間に諦めと不信感を広げていきます。

無断駐車が常態化すると、注意喚起の効果が薄れ、地域の規範意識が全体として緩みます。

その結果、ポイ捨てや騒音、深夜の出入りといった周辺の迷惑行為も連鎖的に増えやすくなります。

つまり迷惑駐車は「ただのマナー違反」ではなく、生活の質と安全を削る構造的なリスクファクターなのです。

迷惑駐車によって生じるトラブルの実態(生活・経済・安全の三側面)

まず第一に、正当な利用者が使えないという直接被害が発生します。

契約者が自車を停められず、管理会社に都度連絡し、時間と気力を消耗し、最終的にコインパーキング代まで負担することがあります。

この「余分な連絡」「想定外の出費」「繰り返しのストレス」が日常を確実にすり減らします。

第二に、事故や接触の危険が高まります。

死角が増える位置やはみ出し駐車は、車両の見通しを悪化させ、バック時の接触や歩行者の飛び出しに対する検知遅れを招きます。

特に見通しの悪い三叉路やカーブ、子どもの通学路と交差する地点では、危険度が一気に上がります。

第三に、管理者や所有者との摩擦が激しくなります。

店舗では「駐車できないなら別の店へ行く」という消費者行動がすぐに起こり、売上の機会損失が積み重なります。

管理会社は巡回や注意文書発出の業務が増え、人件費が跳ね上がり、健全な運営を圧迫します。

第四に、法的トラブルに発展するケースもあります。

当事者間の話し合いが感情的にこじれ、録音や内容証明の送付、最終的には訴訟へ進む例も珍しくありません。

訴訟は時間も費用もかかり、精神的負担は計り知れません。

そして見落とされがちなのが、地域コミュニティの信頼低下という長期的損失です。

「注意しても無駄」「誰も守らない」という空気が漂うと、住環境の満足度が下がり、転居や空室増などの負の連鎖が起き得ます。

これらの多段的な悪影響の起点は、多くの場合「ほんの数分」の軽い気持ちです。

しかし被害を受ける側にとっては、その数分が生活計画を崩し、仕事や子育てや安全に直結する重大事なのです。

無断駐車のパターンとその悪影響(タイプ別に見る原因と結果)

月極駐車場への無断駐車は、最も頻度が高い典型例です。

「空いているから」という誤解で他人の区画に停める行為は、契約の権利を直接侵害する行為に当たります。

契約者は帰宅時間をずらしたり、別料金を払ってコインパーキングを探したりと、二重三重の負担を強いられます。

反復されれば、管理会社側は警告や罰則規定の運用、監視カメラの増設などコストを投じざるを得ません。

店舗駐車場の長時間利用も重大です。

「ちょっと休憩」「近所で別件」という目的外利用が積み重なると、本来の顧客が停められず、売上が目に見えて落ち込みます。

ピーク時間帯の数台分の損失が、日次・週次・月次で大きな差となって現れます。

スタッフは入庫誘導やクレーム応対に追われ、現場の士気まで下がります。

公共スペースの占有は、地域全体の安全性を損ねます。

公園前や横断歩道付近、交差点直近の長時間駐車は、歩行者の横断視認性を下げ、ドライバーの判断を鈍らせます。

通学路や高齢者の生活動線では、その一台が「危険ゾーン」を増幅させます。

景観面でも荒れた印象を与え、防犯環境設計(CPTED)の観点で負の影響が拡がります。

イベント時の無断駐車は、毎年の季節課題として各地で頭を悩ませています。

花火大会や地域祭礼、ライブ会場周辺では、私有地やマンション来客用区画に勝手に停める行為が集中します。

一度混雑が始まると連鎖的に「ついで停め」が発生し、周辺一帯が機能不全に陥ります。

渋滞による救急対応の遅延、ゴミ問題、騒音、深夜の出入りなど副次被害も連鎖します。

これら全てに共通するのは、「本来の利用目的」から外れた駐車が、正当な利用者や地域生活の質を直接的に奪っているという事実です。

そして所有者・管理者にとっては、監視や警告、巡回、設備投資、クレーム対応といった目に見えるコスト増に直結します。

さらに、SNSでの拡散やレビュー低下といった「評判コスト」まで波及することもあります。

構造的要因と心理的メカニズム(なぜ起き続けるのか)

駐車需要が供給を上回る時間帯やエリアでは、価格の安い場所や「空き」に見えるスペースへと需要が流れ込みます。

案内不足やサイン不備、代替駐車場の情報欠如があると、利用者は最短距離・最小手間を求めて逸脱行動を取りがちです。

心理面では、同調行動とリスク過小評価が働きます。

すでに一台停まっているのを見て、「皆やっているから大丈夫」「見つからないだろう」と判断が鈍ります。

取り締まり頻度が低かったり、罰則が曖昧だったりすると、期待コストより利便性が勝つという誤った計算が成立します。

一方、被害者側は「またか」という学習性無力感に陥り、注意が遅れ、問題が固定化します。

この構図を断ち切るには、抑止、代替、啓発、執行という四つのレバーを同時に引く必要があります。

影響とコストの可視化(目に見えない損失まで)

店鋪では、一台の不正滞留がピーク30分に2~3組の来店機会を奪い得ます。

その積み重ねは日販・月販に跳ね返り、従業員の残業や追加シフトの発生源にもなります。

住宅地では、家族の送迎計画や在宅介護のタイムテーブルが崩れ、生活の満足度が低下します。

自治会や管理組合では、巡回や掲示物更新、議論の時間が増え、本来すべきコミュニティ活動の余力が削られます。

そして最大のコストは安全性の低下です。

ヒヤリ・ハットの増加はいつか事故に転化し、金銭では換算できない喪失を招く可能性があります。

まとめ(行動変容のための視点)

迷惑駐車は「短時間」「一台だけ」という加害者側の認知と、「毎日」「繰り返し」という被害者側の現実が激しくズレているところに本質があります。

現状と課題の理解を出発点として、タイプ別の実態とコストを可視化し、地域全体で「抑止」を高め、「代替」を整え、「啓発」を継続し、「執行」を明確化することが解決への王道です。

一人ひとりが「停めない勇気」と「備える知恵」を持つことで、生活の質と安全は確実に改善します。

そして、被害に遭ったときは冷静な記録と適切な窓口への相談を徹底し、問題を「個人の我慢」から「地域のルールと仕組み」で解く段階へ進めましょう。

違法駐車と法律上の取り締まり

無断駐車のすべてが「すぐに犯罪」と断定されるわけではありませんが、その中には明確に法律違反にあたるものが多数存在します。

「ほんの数分なら」「少しの間だけ」という加害者の軽い気持ちが、実際には道路交通法や車庫法に抵触する重大な行為であることも珍しくありません。

ここでは、代表的な法律上の取り締まりとその内容を詳しく見ていきます。

道路交通法違反

道路交通法は、私たちが安心して道路を利用できるよう定められた基本法です。

その中で「駐停車禁止区域」や「消火栓付近」への駐車は、例外なく取り締まり対象となります。

駐停車禁止区域

標識や標示によって指定された場所はもちろん、交差点から5メートル以内、横断歩道や踏切付近なども含まれます。これらは交通の流れや視界を確保するために厳しく規定されています。

消火栓前への駐車

火災時に消防活動を妨げることは人命に直結します。そのため、消火栓や防火水槽の周辺は絶対に駐車禁止です。実際にレッカー移動される例も多発しています。

バス停やタクシー乗降場付近

公共交通の利便性を阻害する行為も厳しく処罰されます。ここに駐車すると、他の利用者全員に迷惑をかけることになります。

違反が確認されれば、反則金や違反点数が科せられ、繰り返せば免許停止にまで至ります。

車庫法違反(自動車の保管場所の確保等に関する法律)

一般にはあまり知られていませんが、「車庫法」は車を所有する人にとって重要な法律です。

自宅から2キロ以内に保管場所を確保する義務

自宅から遠く離れた場所や、公道に停めっぱなしにすることは違法となります。

長期間の路上駐車も違反対象

「動かしているから大丈夫」と思っていても、同じ場所に繰り返し駐車すれば車庫法違反になる可能性があります。

罰則

違反が認められれば10万円以下の罰金に処せられることもあります。特に都市部では警察が定期的に巡回して確認しています。

車庫法違反は、道路を「無料の駐車場代わり」にしてしまう行為を防ぐために存在しているのです。

レッカー移動・反則金

違法駐車と判断された車両は、警察によって強制的にレッカー移動されることがあります。

レッカー移動費用

所有者負担となり、数万円の費用が請求されます。

反則金・違反点数

道路交通法違反であれば反則金が科され、さらに点数も加算されるため、免許停止のリスクも高まります。

社会的信用への影響

違法駐車による反則歴は記録に残り、業務上運転を伴う仕事をしている人にとっては信用低下につながることもあります。

このように、違法駐車は「少しのつもり」が大きな損害へと直結するのです。

被害者がとるべき初動(証拠の確保)

無断駐車や違法駐車の被害に遭った場合、最も重要なのは「証拠を残すこと」です。

スマホで写真撮影

ナンバー・車種・色・駐車位置・時間をわかるように撮影する。

動画で残す

出入りの様子や周囲の状況を動画で残すとより有効です。

記録ノートを作る

発生した日時や頻度を記録しておくと、繰り返しの場合に法的対応がしやすくなります。

証拠がなければ「言った言わない」の水掛け論になる可能性が高いため、必ず残しておきましょう。

迷惑駐車への具体的な対応方法

実際に無断駐車をされた場合、感情的になって直接注意するのは危険です。

逆恨みや口論、さらには暴力沙汰に発展するケースもあるため、冷静に手順を踏むことが大切です。

警察に通報

違法駐車であれば警察に通報するのが第一です。

私有地内の場合

民事不介入の原則により、警察が直接レッカー移動することはできないことが多いですが、「相談記録」が残ります。後に法的措置をとる際の材料になります。

公道上の場合

明確に道路交通法違反となるため、警察が現場に駆けつけて対応してくれます。

管理会社やオーナーに連絡

マンションや月極駐車場などの場合は、まず管理会社やオーナーに連絡しましょう。

管理者からの警告文で解決するケースが多い

契約条項に基づき、違約金を請求できる場合もある

個人で注意するよりもトラブルを避けられる

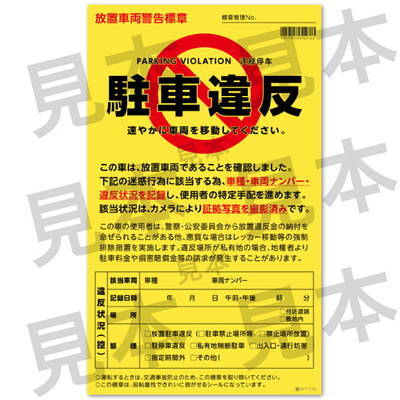

看板や張り紙での警告

心理的抑止力を与える方法です。

「無断駐車は罰金請求します」

「警察に通報します」

「監視カメラ作動中」

こうした文言を掲示するだけで、多くのケースで抑止効果があります。

ただし、張り紙を車体に直接貼り付けると「器物損壊」と見なされる可能性もあるため注意が必要です。

弁護士を通じた法的手段

繰り返し停められる、悪質な常習犯といった場合は弁護士に相談するのが有効です。

内容証明郵便を送付

「これ以上繰り返せば法的措置を取る」という強い警告を相手に与えられます。

損害賠償請求

実際に駐車場が使えずに発生した損害(コインパーキング代など)を請求することができます。

訴訟へ発展

繰り返しや悪質なケースでは裁判となり、慰謝料や損害賠償を勝ち取った事例もあります。

通報時の手順と注意点

警察や管理会社に通報するときは、以下を準備しておくとスムーズです。

車両ナンバー・車種・色を正確に伝える

駐車位置を具体的に説明(住所や目印)

発生した時間や回数を記録しておく

証拠写真・動画を提出できるようにする

これらの情報が揃っていれば、警察や管理会社の対応は早くなり、解決への近道になります。

✅ まとめ

違法駐車は「一時的」「少しの間」という加害者の思い込みから発生しますが、その代償は反則金・罰金・レッカー費用・法的責任と非常に大きなものです。

被害者は「証拠確保」「冷静な通報」「第三者を通した対応」を徹底することで、無用なトラブルを避けながら解決へ進めることができます。

予防策:迷惑駐車を未然に防ぐには

迷惑駐車は、発生してから対処するよりも、最初から防ぐ仕組みを整えておくことが最も効果的です。

「起きてから怒る」よりも「起きない環境を作る」ほうが、精神的・経済的コストを大幅に削減できます。

以下では、代表的な予防策をさらに掘り下げ、それぞれのメリット・注意点・実例を解説します。

防犯カメラ設置と警告掲示

防犯カメラの存在は、迷惑駐車に対して非常に強力な抑止力を発揮します。

監視されている意識

駐車をしようとした人は「記録されている」という心理的プレッシャーを感じ、思いとどまる確率が大幅に高まります。

証拠確保としての有効性

実際に駐車された場合でも、映像が残ることで警察や弁護士に相談する際の有力な証拠となります。

掲示との組み合わせ

カメラと併せて「監視中」「無断駐車は記録しています」と明記した看板を設置すると、効果は倍増します。

注意点

プライバシー保護の観点から、設置場所や角度には配慮が必要です。共用部分の場合は管理組合やオーナーの承認も欠かせません。

チェーンポール・ロック板の設置

物理的に侵入を防ぐ方法は、最も確実な防止策の一つです。

チェーンポール

駐車スペースにチェーンを設置することで、無断で入り込むことを防ぎます。費用も比較的安価で、DIYで設置できる場合もあります。

ロック板(フラップ式駐車装置)

コインパーキングでよく見られる仕組みで、契約者以外が停めると物理的に車を動かせなくなります。導入コストは高めですが、効果は絶大です。

メリット

「入り込めない」環境を作ることで、そもそも無断駐車を試みる人を寄せつけません。

デメリット

設置・維持費用がかかること、利用者自身も毎回操作が必要になる煩わしさがあります。

管理会社やオーナーとの連携強化

マンションや月極駐車場のケースでは、個人が単独で対応するよりも、管理会社やオーナーと連携することが解決の近道になります。

定期的な情報共有

無断駐車の発生状況を写真や記録で報告し合うことで、再発防止策をスピーディに検討できます。

利用規約の整備

「無断駐車が発覚した場合は違約金を請求する」といった明文化されたルールを契約書に盛り込み、利用者全体に周知徹底することが重要です。

迅速な対応体制

管理会社が警告文や違約金請求をすぐに実行できるようにすると、加害者側に「ここは厳格に管理されている」という印象を与え、再発防止につながります。

地域での取り組み(コミュニティによる抑止力)

迷惑駐車は、個人の問題に見えて実は「地域全体の課題」です。

町内会や自治体による啓発活動

チラシ配布や掲示板での注意喚起は、住民全体に「見られている」という意識を浸透させます。

見回り体制の強化

住民が交代で見回る仕組みを作ることで、心理的な抑止効果が働きます。

イベント時の対策

花火大会や祭りなど人が集まる際は、臨時駐車場の案内や警備員の配置を行い、無断駐車を未然に防ぐことができます。

地域社会で一丸となって取り組むことで「無断駐車は許されない」という共通認識が生まれ、問題は大幅に減少します。

通報された側の対応と権利

誰しも、意図せずルールを破ってしまう可能性はあります。

もし自分が通報された側になった場合でも、パニックにならず冷静に対処することが大切です。

警察の現場確認

通報があれば、警察は現場に出向き状況を確認します。違反が明らかであれば、警告や反則金が科される可能性があります。

悪質でなければ注意で済むケースもある

たとえば初回や短時間の場合、厳重注意だけで終わる場合もあります。

証拠が残っている前提で行動する

監視カメラや写真が証拠として残されていることが多いため、事実を否定するよりも誠実に認め、謝罪・説明する方が賢明です。

損害賠償請求のリスク

所有者が実際に被害(コインパーキング代、業務損失など)を受けていれば、賠償を求められる可能性もあります。その際は真摯な対応が必要です。

誠意を持って対応することで、トラブルを長期化させずに済む場合がほとんどです。

事例紹介:成功例と失敗例

成功例:予防策が功を奏したケース

ある月極駐車場では、頻発する無断駐車に悩まされていました。

そこで防犯カメラと「無断駐車は違約金2万円を請求します」という看板を設置。

結果、ほとんどの無断駐車がなくなり、住民の不満も解消されました。

契約者からは「安心して利用できるようになった」と喜びの声が寄せられています。

失敗例:感情的な対応が裏目に出たケース

別のケースでは、被害者が怒りに任せて無断駐車車両に落書きをしたり、傷をつけたりしました。

しかしこれは「器物損壊」に該当し、逆に加害者側から損害賠償請求を受ける結果に。

「やられたからやり返す」という感情的な行動が、状況をさらに悪化させる典型例です。

迷惑駐車問題と今後の展望

迷惑駐車は単なるマナー違反にとどまらず、被害者には生活や経済活動に直結する損害を与え、加害者にも法的リスクや経済的負担をもたらします。

被害者側の基本対応

冷静な証拠確保、第三者を通じた通報・相談。

加害者側の心構え

「短時間なら大丈夫」という思い込みを捨てる。

地域全体での取り組み

管理会社・自治体・住民が協力して予防策を整える。

将来的には、

罰則のさらなる強化

駐車場シェアリングサービスの普及

AIやIoTを活用した監視・管理システムの導入

など、テクノロジーと制度の両面で改善が進むことが期待されます。

✅ 結論

迷惑駐車は「起こってから怒る」より「起こらない環境を作る」ことが最も重要です。

防犯カメラや物理的対策、管理体制の強化、地域の啓発活動を通じて、安心できる暮らしを守りましょう。

以下画像クリックで詳細を確認できます。

体験談・口コミ集(年代別/立場別)

迷惑駐車の被害や経験は、立場やライフスタイルによって大きく異なります。

ここでは年代ごと・立場ごとにリアルな声をまとめ、どのような課題があり、どんな解決に至ったのかをご紹介します。

20代:学生・若手社会人の体験談

「大学生活の中で直面した理不尽」

大学の下宿先で借りていた月極駐車場に、毎週末のように見知らぬ車が停まっていました。最初は注意しようと思ったのですが、相手がどんな人物か分からず怖くて直接言えませんでした。結局、防犯カメラ付きの別の駐車場に移ったことで安心を手に入れました。(20代男性・大学生)

「軽い気持ちが大きな反省に」

友人宅を訪ねた際、「ちょっとの間なら大丈夫だろう」と思い契約者スペースに停めてしまいました。数日後、管理会社から正式な警告文が届き、自分がどれだけ無責任な行動をしたか痛感。相手に謝罪をし、二度と同じことはしないと心に誓いました。(20代女性・会社員)

30〜40代:子育て世代・働き盛り世代の体験談

「忙しい朝に遅刻の原因を作られた」

保育園に子どもを送るために車を出そうとしたら、契約駐車場に知らない車が。管理会社や警察に連絡しましたが即時対応は難しく、結局タクシーを呼んで登園しました。後日、証拠写真を管理会社に提出し、相手に違約金を請求する形で解決しました。(30代女性・主婦)

「店舗経営者としての悩み」

小さな飲食店を経営していますが、近隣住民や通行人が無断で駐車場を利用し、店のお客様が駐車できないことが頻発しました。「無断駐車は2万円請求」と看板を設置したところ、ほぼゼロに。文字の力と看板の存在感は予想以上でした。(40代男性・飲食店オーナー)

50〜60代:中高年世代の体験談

「地域の力で解決」

自宅前に同じ車が何度も駐車され、その都度「どかしてほしい」と頼むのが大きなストレスに。直接のやり取りを避け、町内会を通じて「地域全体への注意喚起チラシ」を配布したところ、以降ピタリと止まりました。個人で抱え込まず、地域の協力を仰ぐことの大切さを実感しました。(50代女性・主婦)

「法的手段の有効性を知った」

月極駐車場を管理していますが、常習的に停める人物に手を焼いていました。警察も「民事問題」として積極的には動かず、弁護士に依頼して内容証明を送付。以降は一度も停められることがなくなり、法の力の強さを実感しました。(60代男性・駐車場管理者)

70代以上:高齢者世代の体験談

「生活リズムを乱される苦痛」

年金暮らしで穏やかな生活を送りたいのに、自宅前に毎晩のように無断駐車。夜中に車のドア音やエンジン音で目が覚め、健康にまで悪影響を感じました。警察に相談し、パトロールを強化してもらった結果、ようやく落ち着きを取り戻せました。(70代男性・無職)

「孫との時間に水を差された」

孫を遊びに連れてくる予定の日、自宅駐車場に知らない車が停まっていました。予定変更を余儀なくされ、孫もがっかり。防犯カメラを導入したことで、その後は安心して迎えられるようになりました。(70代女性・祖母)

まとめ:体験談から見える共通点

若者世代は「軽い気持ちで停めた」ことによる加害経験も多く、注意喚起が必要。

子育て世代や働き盛り世代は「時間的損失」と「経済的被害」が深刻。

中高年世代は「精神的ストレス」や「法的対応」が中心テーマ。

高齢者世代は「生活リズム」や「健康」への影響が顕著。

年齢や立場によって悩みの形は違いますが、共通するのは「迷惑駐車は周囲に大きな負担を与える」という点です。

そして、その解決の糸口は「冷静な対応」と「第三者の力を借りる」ことにあります。

Q&A集(よくある質問と回答)

Q1. 自宅の駐車場に無断駐車された場合、すぐにレッカー移動してもいいの?

A1. 結論から言うと、所有者の判断だけで勝手にレッカー移動するのは危険です。

私有地内の無断駐車は確かに不法行為ですが、被害者が直接「車を動かす」「傷をつける」といった自力救済を行うと、逆に器物損壊や窃盗罪に問われる可能性があります。

正しい流れは以下の通りです。

証拠(写真・動画)を残す

警察に相談し、相談記録を残す

管理会社や弁護士を通じて正式な手続きを取る

レッカー移動は、裁判所の許可や契約条項に明記がある場合に限られます。

Q2. 無断駐車に「罰金◯万円」と看板を出しても、法的に有効?

A2. 「無断駐車は罰金〇万円」という看板は、心理的抑止効果としては非常に有効です。

しかし、法的にそのまま強制的に請求できるわけではありません。

罰金という形ではなく、

損害賠償(実際に発生した駐車料金や営業損害)

契約条項に基づく違約金

として請求することが基本です。

つまり、「看板だけで請求額が自動的に有効になる」わけではなく、裏付け(契約書・証拠・損害額の算出)が必須です。

Q3. 警察は私有地の無断駐車でも動いてくれる?

A3. 私有地内の無断駐車は、原則として民事問題扱いです。

そのため「すぐに警察がレッカー移動する」ということはありません。

ただし、

道路へのはみ出しがある場合

緊急車両の妨害になっている場合

長期間の放置で「放置車両」と認定される場合

などは、道路交通法や軽犯罪法に基づいて警察が動いてくれることがあります。

重要なのは「警察に相談記録を残しておく」こと。後に法的措置を取る際の証拠になります。

Q4. 無断駐車をした相手に直接注意してもいいの?

A4. 感情的に相手に注意するのは危険です。

過去の事例では、口論から暴力沙汰に発展したり、逆恨みで嫌がらせを受けるケースもありました。

どうしても直接伝える場合は、

録音・録画をしておく

複数人で対応する

感情を抑え、淡々と事実だけを伝える

といった工夫が必要です。

理想的には、管理会社や第三者(弁護士・警察)を通じて対応するのが最も安全です。

Q5. 無断駐車で損害を受けた場合、具体的にどんな請求ができる?

A5. 被害者が請求できるのは、基本的に「実際の損害額」に基づきます。

例:

契約駐車場が使えず、コインパーキングを利用した費用

店舗で来客が減少したことによる売上損失(証明が必要)

管理会社が警告文を送るために発生した事務費用

慰謝料請求も可能ですが、認められるのは「常習的・悪質なケース」が多いです。

Q6. 短時間でも無断駐車と見なされるの?

A6. はい。1分でも契約者以外が停めれば無断駐車です。

「少しだけ」「空いていたから大丈夫」という言い訳は通用しません。

たとえ短時間であっても、正当な利用者が使えない状況を生む以上、立派な権利侵害です。

Q7. イベント時に近隣駐車場へ無断駐車してしまったらどうなる?

A7. 花火大会・祭り・コンサートなどイベント時の無断駐車は、地域トラブルの典型例です。

所有者が警備員を雇っている場合や、弁護士と連携している場合もあり、すぐに違約金請求やレッカー移動の対象になることがあります。

「人が多いからバレない」という考えは危険で、むしろイベント時は監視体制が強化されていることが多いのです。

Q8. 無断駐車を繰り返す人への効果的な対策は?

A8.

防犯カメラで証拠を蓄積

管理会社・弁護士から内容証明郵便を送付

損害賠償請求を実施

これらを組み合わせることで、常習者に「ここにはもう停められない」と思わせることが重要です。

一度でも法的措置を受ければ、再犯は激減します。

Q9. 無断駐車の罰則は今後強化される可能性がある?

A9. はい。実際に自治体や国レベルで、無断駐車に対する罰則強化や迅速なレッカー移動を可能にする法改正が議論されています。

また、駐車場シェアリングサービスの普及により、「空いているから停めた」という言い訳が成り立たなくなる社会も近づいています。

まとめ:Q&Aから見えるポイント

無断駐車は短時間でも違反であり、正当な権利侵害となる。

警察・管理会社・弁護士といった第三者を巻き込むことが最も安全で効果的。

「罰金看板」「直接注意」だけでは法的に弱く、証拠確保と法的手段が解決のカギ。

被害者は「冷静に動く」、加害者は「軽い気持ちで停めない」を徹底することが大切。

【まとめ】

迷惑駐車問題を解決するために私たちができること

迷惑駐車は、単なるマナー違反や小さなトラブルにとどまらず、生活の質・地域の安全・経済活動にまで深刻な影響を及ぼす問題です。

「少しの間だけ」「空いていたから大丈夫」という加害者側の軽い気持ちが、被害者にとっては日常生活を狂わせ、時には法的トラブルや人命に関わるリスクを生み出してしまいます。

被害者側が心がけるべき基本行動

冷静に証拠を確保する

写真・動画・日時の記録を残すことで、後の対応が格段にスムーズになります。

第三者を介した対応を徹底する

警察・管理会社・弁護士といった専門機関を通すことで、感情的な対立を避けられます。

自力救済は避ける

怒りに任せた落書きや傷つけ行為は、逆に法的責任を負うリスクがあります。

被害に遭った時ほど「冷静さ」が解決の第一歩になります。

加害者側が持つべき意識

「短時間なら大丈夫」という思い込みを捨てる

無断駐車は 1分でも契約者の権利侵害になると理解する

「誰も見ていないから」という気持ちがSNSやカメラで簡単に記録される時代であることを認識する

知らなかった、軽い気持ちだったでは済まされません。自分が加害者にならないためにも、停めていい場所かどうかを確認する習慣が大切です。

地域社会ができる取り組み

- 町内会や自治体による啓発活動

- 防犯カメラや看板の設置

- イベント時の臨時駐車場の整備

これらを通じて「無断駐車を許さない空気」を地域全体で醸成することが有効です。

個人では解決が難しい問題も、地域が一丸となれば大きな抑止力を生み出します。

今後の展望と社会の変化

今後は、社会全体での迷惑駐車対策が加速すると考えられます。

法律の改正・罰則強化

無断駐車への厳罰化や、警察が迅速にレッカー移動できる仕組みの導入が議論されています。

テクノロジーの活用

AIカメラやセンサーで駐車状況を自動検知し、通報や警告を行うシステムが広まりつつあります。

駐車場シェアサービスの普及

スマホで一時的に駐車スペースを借りられるサービスが浸透し、「空いていたから停めた」という言い訳が通用しない社会へ。

これらが整えば、迷惑駐車は今よりも確実に減少していくでしょう。

結論:一人ひとりの意識と行動が未来を変える

迷惑駐車問題の根本的な解決には、制度や技術だけでなく、一人ひとりの意識改革が欠かせません。

- 被害者は「冷静に、証拠を残し、第三者を通じて」対応する

- 加害者は「軽い気持ちで停めない」という最低限のマナーを守る

- 地域社会は「協力して抑止環境を整える」

この三つが揃ったとき、迷惑駐車は減り、安全で安心できる暮らしが実現します。

迷惑駐車は「誰かの小さな迷惑」ではなく「地域全体の大きな課題」です。

今日からできる予防策を実践し、もしトラブルが発生したら冷静に正しい手順で対応すること。

それこそが、被害を減らし、より良い社会を作るために私たち一人ひとりができる最も大切な行動です。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。